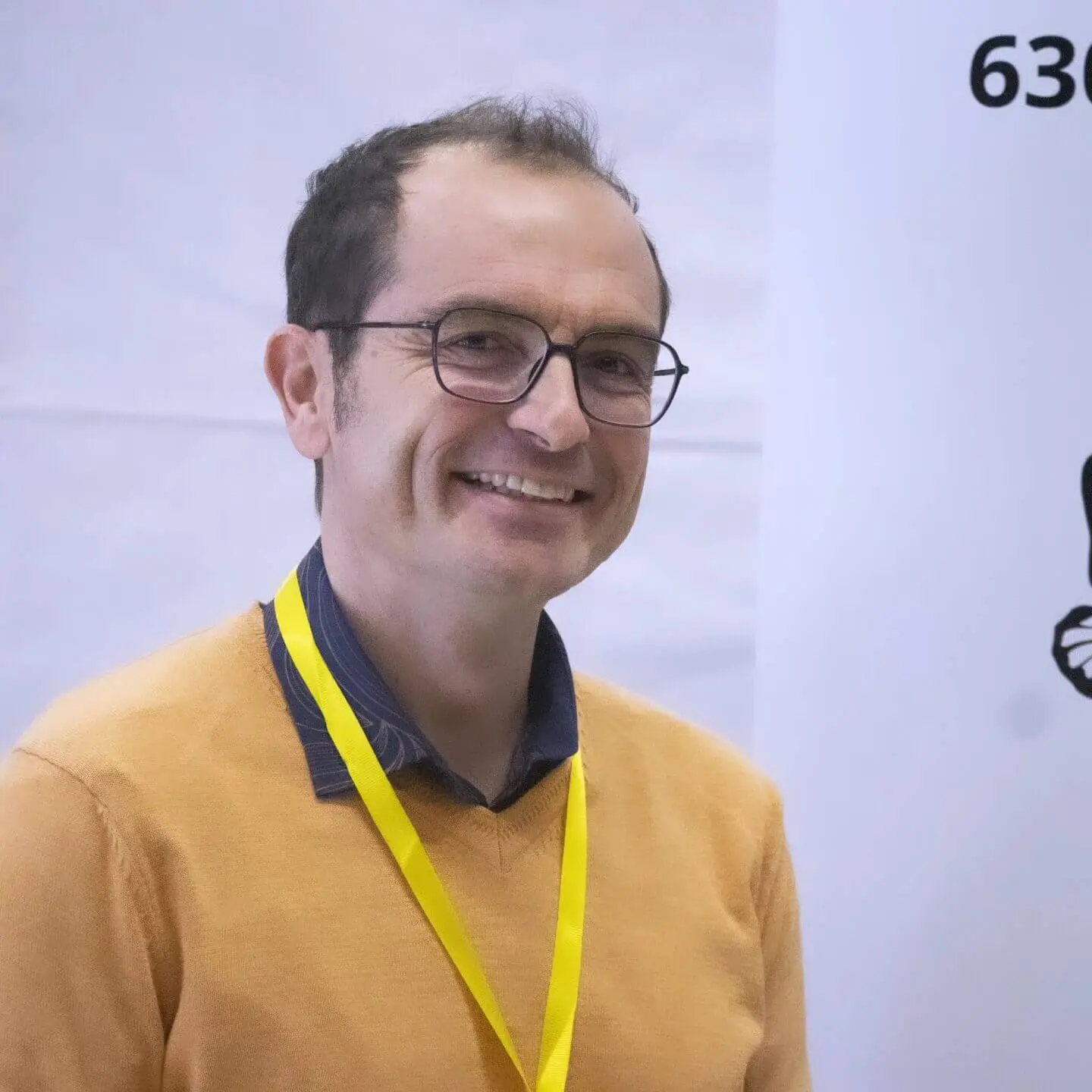

Qui suis-je ?

Je m’appelle Cédric Audebert et je suis thérapeute manuelle diplômé spécialisé dans la Méthode Poyet et Fasciathérapie installé à Clermont-Ferrand.

Mes formations et ma solide expérience au sein d’un cabinet d’ostéopathie réputé en méthode Poyet m’ont permis de développer une pratique fine et respectueuse du corps ou chaque geste vise à rétablir l’équilibre et la mobilité.

Ma révélation

Mon parcours a débuté par des découvertes marquantes : celle du Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP ce mouvement subtil présent dans tout notre corps) et des Fascias .

Je découvre mon potentiel et je choisi de me former et de me reconvertir. J’ai suivi les enseignements de Michel Gilbert avec OSTHEMRP puis de Jean Marchandise avec la Méthode à l’écoute du Corps et enfin de Christian Courraud chez TMG Concept avec la Fasciathérapie.

Mon parcours

Après une solide expérience dans un cabinet renommé sur la méthode Poyet, j’ai créer le Cabinet Oz’thérapies.

Un espace santé dédié à votre mieux-être. Un lieu pour proposer des thérapies complémentaires efficaces à vos douleurs physiques et émotionnels.

Spécialisé dans la Méthode Poyet, le soin est adapté à tous pour libérer vos tensions et vos douleurs physiques. Je peux compléter mes soins avec d’autres approches pour libérer les fascias, libérer les organes internes et alléger l’émotionnel.

Chaque jour est une chance, pour vous soulager des tensions physiques ou libérer l’émotionnel qui bloque votre corps. C’est également un plaisir d’échanger pendant les soins et de faire découvrir la méthode Poyet douce et subtile (moins appuyer pour plus de ressentis et plus d’efficacité).

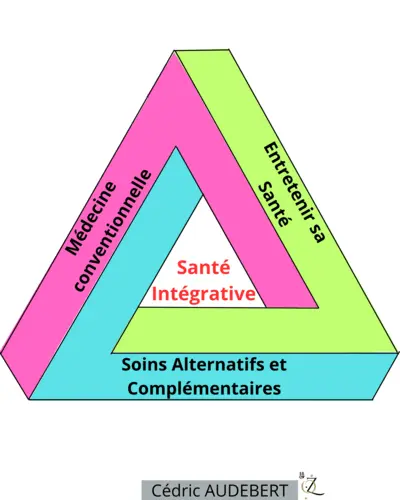

Ma philosophie de soin

Ma priorité est de traiter chaque patient de façon unique, mais également dans sa globalité. Je recherche à trouver l’origine du problème.

Mon objectif est de vous aider à retrouver de la mobilité, du confort, un équilibre.

Efficacité de la Méthode Poyet, de la Fasciathérapie et plus …

Je veille à votre mieux-être grâce à la méthode Poyet, afin de débloquer, soulager et détendre votre corps. À la fin de la séance, nous vérifions ensemble que le soulagement et l’efficacité soient bien là.

Mon approche fasciales et myofasciales traitent les problèmes ostéo-articulaires, musculo-squelettiques, vertébrales, thoraciques, crâniennes, viscérales et vasculaires.

Mes prédispositions naturelles pour la kinesthésie1 mais également d’un héritage familiale notamment pour couper le feu2 m’aident à ressentir vos blocages et j’ai mon petit truc en plus pour vous soulager ( l’énergétique, le magnétisme)

Echangeons

N’hésitez pas à me contacter pour prendre rendez vous ou si vous avez des questions

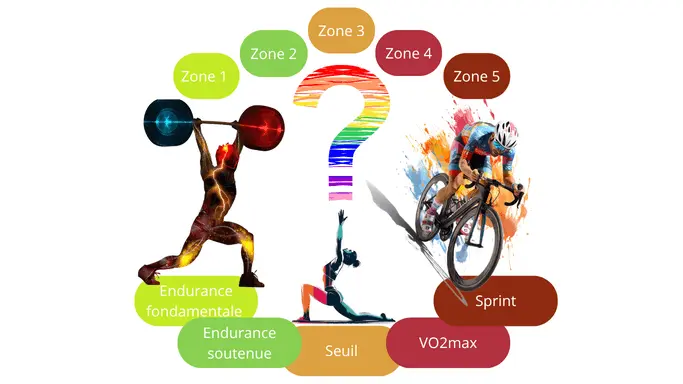

Explorer mes autres articles de la rubrique +Info

- Kinesthésie : capacité sensorielle naturelle du corps humain. Elle se définit comme la perception consciente de la position et des mouvements des différentes parties du corps.

Les capacités liées à la kinesthésie incluent :

– La perception de la position des membres et du corps dans l’espace

– La conscience des déplacements corporels

– L’évaluation de l’effort nécessaire pour effectuer un mouvement

– La perception de la tension musculaire (active ou passive)

– La détection des angles formés par les articulations ↩︎ - Couper le feu : pratique traditionnelle de guérison non conventionnelle. Les coupeurs de feu, également appelés barreurs de feu,ont la capacité de soulager les douleurs liées aux brûlures, au zona, et aux effets secondaires de traitements comme la radiothérapie.

Cette technique peut être réalisée à distance par téléphone ↩︎